赛场冲突瞬间:从激烈对抗到争议判罚

在今日结束的NBA焦点战中,一场原本充满战术博弈的强强对话,因一次突如其来的争议动作彻底转向,比赛第三节还剩8分30秒时,湖人队核心勒布朗·詹姆斯持球突破至篮下,与防守他的对手球员狄龙·布鲁克斯发生身体接触,在詹姆斯起跳准备上篮的瞬间,狄龙的右手猛然向上挥动,直接击中了詹姆斯的腹股沟部位,詹姆斯当场痛苦倒地,蜷缩在地长达数分钟,现场医疗团队迅速入场检查。

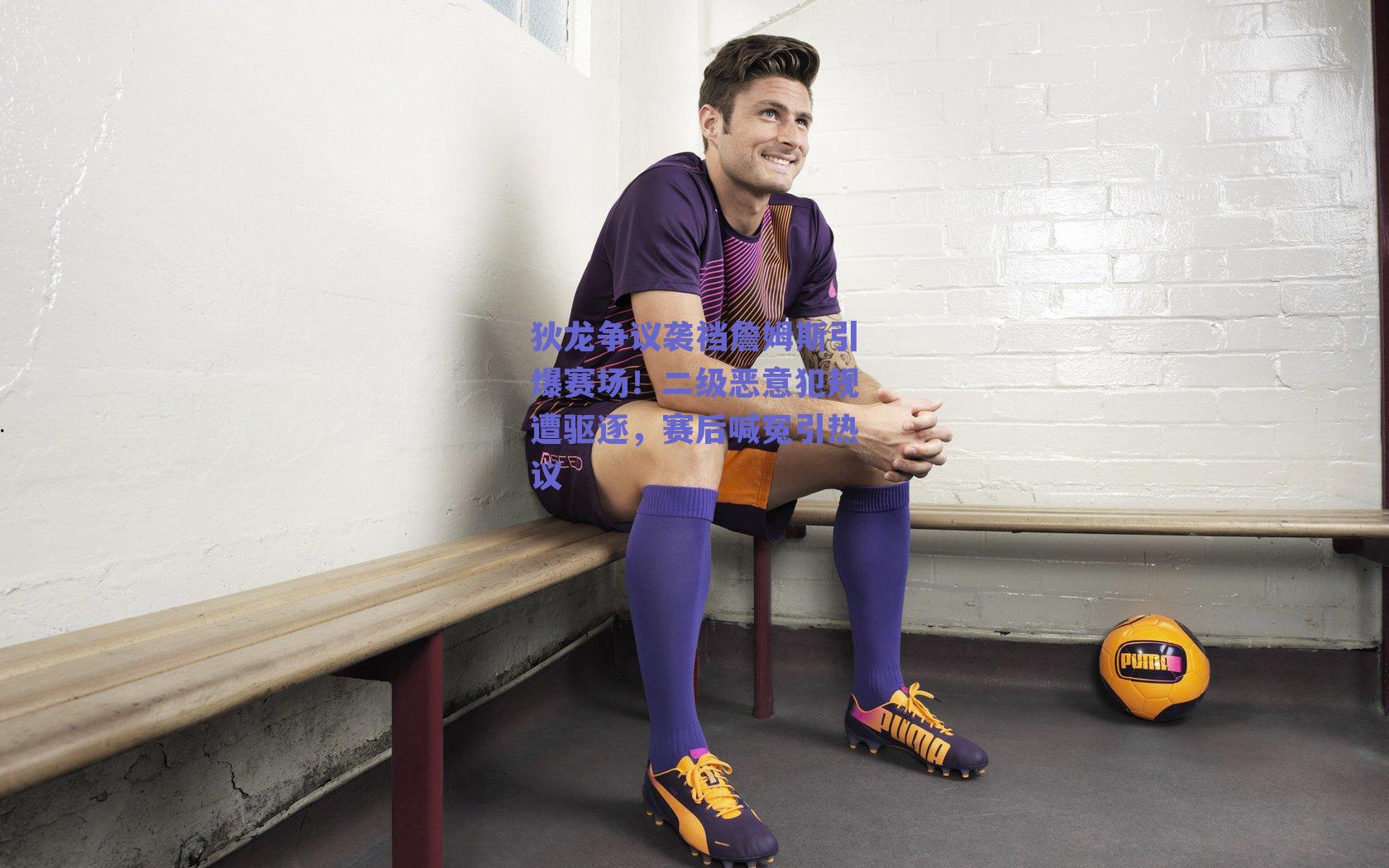

裁判组立即中断比赛,通过回放中心多角度录像复核,最终认定狄龙的动作属于“不必要的过度接触”,直接升级为二级恶意犯规,将其驱逐出场,狄龙在判罚公布后情绪激动,双手摊开向裁判辩解,离场时不断摇头,脸上写满难以置信的表情,这一幕通过直播镜头传遍全场,瞬间点燃了社交媒体与球迷论战。

技术细节复盘:为何判罚无可争议?

从NBA规则手册来看,二级恶意犯规的判定需满足两个核心条件:一是动作的潜在危险性,二是是否存在主观故意,回放显示,狄龙在防守失位后,手臂的挥动轨迹并非自然封盖动作,而是自下而上的发力击打,联盟资深裁判分析师乔·博格特在赛后节目中指出:“尽管狄龙可能并非瞄准特定部位,但手臂的发力方向和接触点明显超出了篮球动作范畴,保护球员安全是裁判的首要职责,此类动作必须严惩。”

值得注意的是,这并非狄龙首次与詹姆斯陷入纠纷,早在2023年季后赛中,两人就曾因卡位动作爆发口角,狄龙当时因累计技术犯规遭禁赛一场,此次冲突发生后,詹姆斯在短暂治疗后坚持完成罚球,但明显影响了后续进攻效率,湖人主帅达尔文·哈姆在赛后发布会上直言:“联盟必须杜绝这种非体育精神的行为,无论有意无意,结果已经对球员健康造成威胁。”

狄龙赛后回应:坚称无辜与舆论反噬

尽管裁判与联盟立场明确,狄龙在更衣室接受采访时仍坚持自己的清白,他反复强调:“我球友体育只是想阻止他得分,手臂抬起是自然对抗的一部分,我尊重勒布朗,绝不会故意伤人。”其经纪团队也迅速发布声明,称将考虑就判罚提出申诉,这番解释并未平息舆论——前NBA球员雷吉·米勒在解说中犀利反驳:“如果你球友体育官网入口看过慢放,就知道自然防守动作绝不会往那个方向发力!”

球迷阵营更是彻底分裂,支持狄龙的球迷认为,詹姆斯倒地后的反应存在表演成分,且裁判在关键比赛中的判罚存在“明星哨”倾向;反对者则翻出狄龙过去两个赛季的防守集锦,指出其曾有拉拽对手球衣、垫脚射手的危险动作前科。 ESPN知名评论员斯蒂芬·A·史密斯一针见血:“如果连这种动作都要辩解,联盟的体育精神将荡然无存!”

历史阴影与联盟态度:安全红线不容触碰

NBA近年来对球员安全的保护已提升到前所未有的高度,从2024赛季开始,联盟明确将腹股沟、颈部、膝关节等关键部位列为“重点保护区域”,对此类区域的恶意接触一律从严处理,此次判罚与2024年总决赛中格林击打约基奇腹股沟后遭禁赛的案例如出一辙,可见联盟态度的一致性。

更深层的影响在于,此类事件可能改变系列赛的走向,本场比赛中,狄龙的离场直接导致其所在球队防守体系崩盘,最终以12分劣势告负,若联盟后续追加禁赛处罚,球队在季后赛关键战中将面临更大压力,值得一提的是,詹姆斯在赛后未对此事发表评论,仅表示“专注下一场比赛”,但其团队已向联盟提交了医疗报告。

冲突背后的竞技伦理:何谓真正的强硬?

狄龙的争议动作,实则折射出当代篮球对抗中模糊的边界,高强度身体接触是篮球魅力的一部分;当“强硬”演变为“危险”,竞技公平与球员健康便成了牺牲品,传奇中锋哈基姆·奥拉朱旺曾在访谈中呼吁:“真正的防守大师从不需要小动作——我的封盖靠的是预判和脚步,而非击打对手身体。”

此次事件也将推动联盟进一步优化技术辅助判罚,据知情人士透露,NBA正在测试的“AI动作意图识别系统”已进入实验阶段,未来可通过算法分析球员动作轨迹,减少主观误判,但无论如何,维护赛场纯净的核心仍在于球员的自我约束。

哨声之后,考验才刚刚开始

一场比赛的胜负或许随时间淡去,但此次冲突引发的讨论将持续发酵,对于狄龙而言,无论是申诉成功还是追加处罚,其职业生涯的“争议标签”恐难轻易撕去;对于联盟,如何在高强度对抗与球员保护间找到平衡,仍是长远课题,唯一确定的是,当篮球远离了底线,胜利也将失去意义。