在2025年的国际足坛,一种前所未有的战术风暴正以摧枯拉朽之势重塑足球的边界,它并非源自某项新规或技术革新,而是围绕一个充满戏谑却精准无比的代号——“魔人布欧”式防守体系展开,这一概念最初由北欧某数据实验室提出,用以形容一种极致的全场压迫战术:球员通过无缝衔接的跑动与预判,形成如影随形的集体防守网络,仿佛科幻角色“魔人布欧”般拥有无限延展的压迫感,令对手在持球瞬间便陷入“被追赶”的心理困境,从英超的雨夜到西甲的烈日,这项战术正以惊人的效率颠覆传统攻防逻辑,甚至引发了一场关于“足球未来形态”的全球论战。

起源:数据时代的战术“觉醒”

“魔人布欧”体系的诞生,源于人工智能与运动科学的深度融合,2023年,德国莱比锡红牛俱乐部联合慕尼黑工业大学,开发出一套名为“链式感知”的实时分析系统,该系统通过球员佩戴的生物传感器与球场高清摄像头,实时捕捉对手的微表情、肢体倾斜度乃至呼吸节奏,并据此预测其下一步动作,教练组借此构建出动态防守指令,要求球员以“蜂群思维”执行协作——不再依赖固定阵型,而是通过不断收缩与扩张的移动链条,封堵所有可能的传球路线。

“这不再是传统的区域盯人,而是一种‘心理-空间双重压迫’。”剑桥大学运动心理学教授伊莎贝尔·莱恩在《运动科学前沿》期刊中写道,“当持球者每次抬头都能看到至少两名防守球员逼近时,其决策错误率会飙升40%以上,这种压迫感,恰如被传说中无限再生的魔人布欧追赶。”

实践:绿茵场上的“窒息美学”

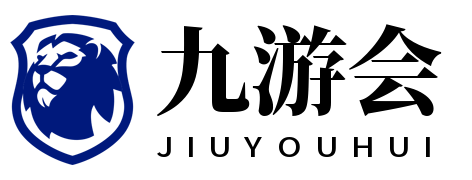

2024-2025赛季欧冠小组赛中,英超新贵布莱顿队将这一战术演绎至极致,对阵传统豪门拜仁慕尼黑的比赛中,布莱顿全队跑动距离达128公里,比对手多出12公里,其中70%的跑动发生在无球压迫阶段,拜仁核心基米希在赛后坦言:“每一秒都感觉有影子贴在身后,甚至无法安心完成一次五米短传。”那场比赛,拜仁的传球成功率骤降至61%,创下队史欧冠最低纪录。

更令人惊叹的是,“魔人布欧”体系并非盲目奔跑,其核心算法会根据对手习惯性动作生成“行为指纹”,当检测到某球员习惯性左肩下沉时,系统会立即提示防守者封堵其右侧突破路线,意甲那不勒斯主帅卡尔佐纳称之为“预判式防守的终极形态”:“它让防守从被动反应变为主动引导,就像下棋时提前十步看穿对手的意图。”

争议:人性与机器的博弈

这场战术革命也伴随着尖锐的批评,法国球员工会公开指控该体系“将球员物化为数据节点”,并援引多起球员赛后突发焦虑症的案例,2024年11月,曼城前锋哈兰德在遭遇布莱顿的“魔人布欧防守”后,于发布会上直言:“某些时刻,我实时赛事观看感觉自己不是在踢球,而是在参与一场实验室里的行为实验。”

伦理争议之外,战术本身也存在致命弱点,由于极度依赖团队同步率,一旦某环节出现沟通失误,整个防守链条便会土崩瓦解,2025年1月足总杯比赛中,英乙球队克劳利镇竟以3-0爆冷击败使用该体系的布伦特福德——后者因雨战导致传感器失灵,球员间协同效率下降38%,反被对手利用长传冲吊轻松破解。

“技术永远不能替代足球的原始激情。”克劳利镇主帅赛后挥舞着战术板感叹,“当11人变成精确运行的齿轮,我们反而用最古老的足球语言赢得了尊重。”

战术进化与规则迭代

国际足联已悄然成立特别委员会,评估“智能战术系统”对比赛公平性的影响,据内部文件显示,2026年世界杯可能引入“AI辅助判罚”与“战术透明度条款”,要求俱乐部公开核心算法的逻辑框架,反制战术也在蓬勃发展中:荷兰阿贾克斯青年队尝试用“无序化传控”打乱压迫节奏,阿根廷河床则开发出“镜像移动”策略,通过模仿防守方跑动路径制造空间错觉。

“足球的本质是创造性与不确定性的艺术。”巴萨传奇哈维在ESPN专栏中写道,“当‘魔人布欧’的阴影笼罩绿茵场,我们更需要那些敢于在狭小空间内跳探戈的艺术家,或许下一场革命,就藏在一个灵光乍现的脚后跟传球中。”

启示:超越赛场的哲学思考

这场战术变革早已超越体育范畴,成为科技时代的人类生存隐喻,当算法能够预测行为、当群体协同达到近乎完美的境界,个体创造力该如何破局?伦敦政治经济学院教授大卫·古尔德指出:“足球场上的‘魔人布欧困境’,实则是现代社会的高度组织化与个体自由意志的永恒博弈,值得庆幸的是,人类总能在绝对秩序中找到裂痕——就像马拉多纳连过五人那样,用天才的偶然性击碎必然性的牢笼。”

夜幕降临,某座东方城市的街头球场,一群少年正模仿着“魔人布欧”的压迫阵型,他球友体育们的手机屏幕上闪烁着实时跑动热力图,却也不忘在间隙里练习着彩虹过人的花式动作,或许,真正的未来正藏在这看似矛盾的融合中:用科技拓展战术的边疆,但永不遗忘那些数据无法量化的、源于本能的闪光。

(完)