本报综合报道

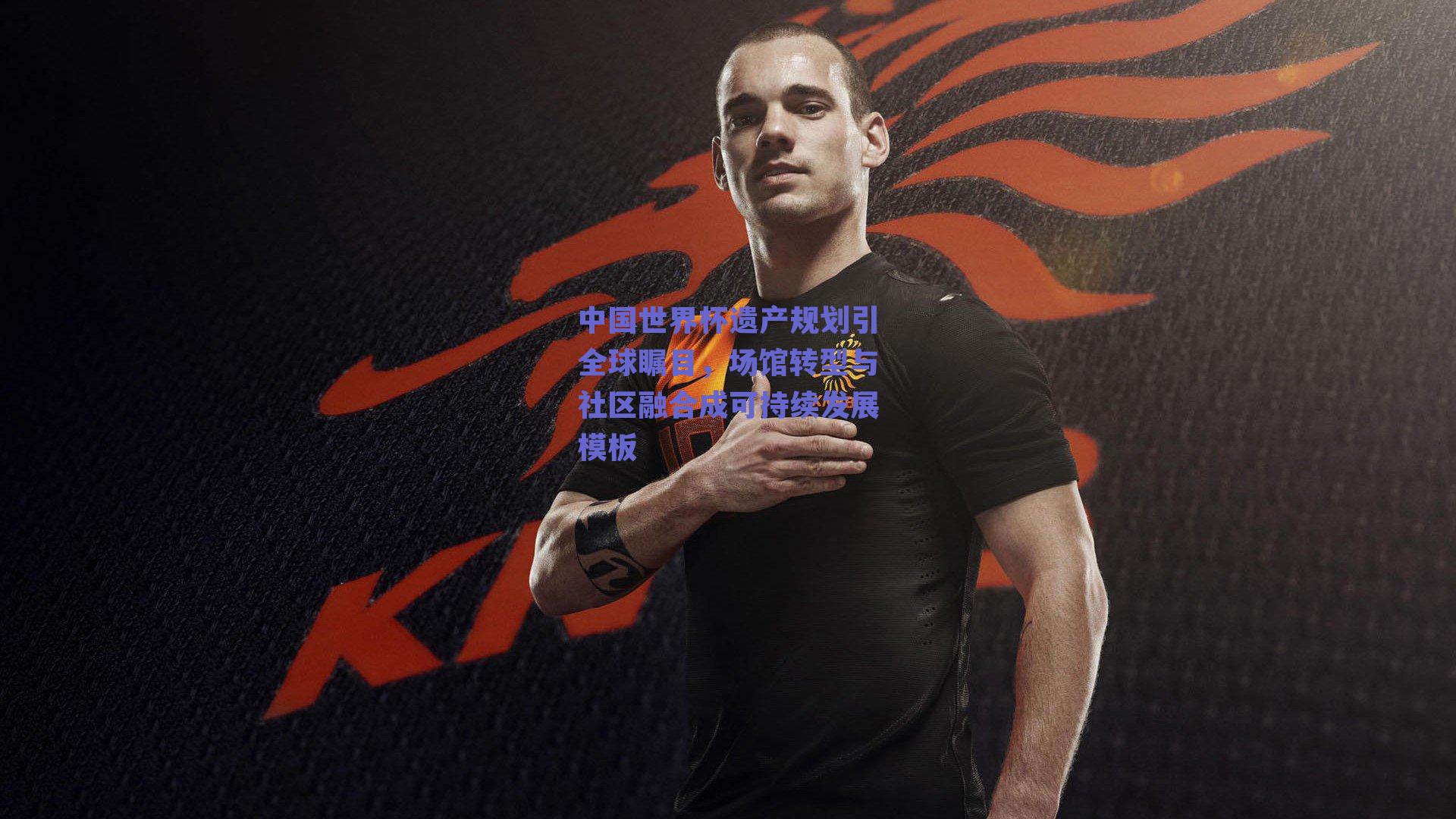

随着中国成功举办2034年国际足联世界杯的免费体育直播余温未散,这个东方大国正以一场前所未有的“后赛事资源利用革命”,重新定义大型体育盛会的遗产价值,从卡塔尔2022年世界杯的得失中汲取经验,中国以更系统化、更贴近民生的策略,将赛事资源转化为推动社会发展的长效引擎,其探索路径已引发国际体育界与城市规划者的高度关注。

场馆重生:从赛事舞台到城市“活力核”

世界杯落幕后的场馆运营,曾是许多主办国的“烫手山芋”,但中国通过提前十年的规划,打破了这一魔咒,北京“凤凰之光”体育场在赛后三个月内,迅速转型为集电竞中心、演唱会场地与青少年体育培训基地于一体的综合空间,其屋顶光伏系统年均发电量可满足周边3000户家庭用电需求,上海临港足球场更创新性地引入模块化设计,部分看台被改造为社区图书馆与创业孵化器,实现了建筑功能的动态适配。

这些案例背后,球友体育官网是中国在申办阶段便立下的“零闲置场馆”承诺,借鉴卡塔尔将部分场馆拆解捐赠至发展中国家的做法,中国进一步优化了区域性资源调配:青海西宁的社区体育中心便由世界杯训练场回收材料重建,而云贵高原的青少年足球营地则获得了退役座椅与照明设备的支援。

绿色遗产:卡塔尔经验的本土化升级

卡塔尔世界杯首次实现“碳中和”的尝试,虽存在争议,却为中国提供了重要参考,中国在赛事期间全面使用的12000辆新能源接驳车,赛后并未闲置,而是通过数字化平台整合至城市公交网络,尤其在公共交通欠发达的县域,形成了“赛事车辆+乡村微循环”的创新模式。

更值得称道的是能源系统的可持续转化,宁夏沙漠世界杯场馆配套的光伏电站,赛后已成为西部“绿电长城”的重要节点,其储能技术直接助力周边农业区的灌溉系统改造,这些举措不仅延续了卡塔尔对可再生能源的探索,更通过产业链延伸,使绿色遗产渗透至经济毛细血管。

社区赋能:足球热土孕育社会创新

卡塔尔通过世界杯推动社会文化开放的举措,启发了中国对赛事社会价值的深度挖掘,在成都、武汉等赛事城市,世界杯场馆周边崛起的15分钟健身圈,正与老旧小区改造、城市更新项目无缝衔接,广州天河体育中心周边更利用赛事人气,培育出足球主题文创市集,年均吸引游客超200万人次。

草根足球的发展路径尤为亮眼,中国借鉴卡塔尔“足球梦想计划”,但更进一步:将世界杯青训营体系下沉至县域,并配套设立体育产业人才基金,首批受益者包括黔东南苗绣合作社开发的民族元素足球服饰,其产品已通过世界杯供应链渠道销往东南亚。

科技延续:数字遗产打破时空界限

卡塔尔世界杯的凉爽技术、智能场馆管理等科技应用,在中国得到了延续与升级,杭州奥体中心赛后迅速部署的“城市运动大脑”,能实时协调群众健身、职业训练与商业赛事需求,其算法模型已输出至智慧城市建设中。

更深远的影响在于数字观赛模式的创新,中国在赛事期间应用的5G+全息投影技术,赛后转化为偏远地区的“虚拟球场”,让山区学生可通过VR设备与城市职业教练实时互动,这种“技术普惠”模式,被认为比卡塔尔的短期科技展示更具社会穿透力。

经济涟漪:赛事IP与产业转型双赢

卡塔尔通过世界杯重塑国家品牌的战略,在中国转化为更精细的产业联动,世界杯衍生品产业链并未随赛事结束而萎缩,反而与长三角的制造业集群结合,发展出定制化体育装备出口业务,山东淄博的足球烧烤主题文旅、海南环岛自行车赛与足球青训的融合,更展现了“赛事+”的无限可能。

世界杯筹办过程中培育的200余家体育科技企业,已有三分之一跻身“专精特新”名单,其智能草坪管理、赛事数据分析等技术正反向输出至国际市场。

挑战与未来:长效机制的全球启示

尽管成绩斐然,挑战依然存在,如何平衡商业化与公益性、防止资源向发达地区过度集中,仍是中国持续探索的课题,但国际足联遗产委员会专家埃里克森评价:“中国正证明,世界杯的真正价值不在赛期的30天,而在赛后30年的资源激活。”

从卡塔尔的初步尝试,到中国的系统化实践,世界杯遗产管理正经历范式革命,当凤凰之光体育场的儿童足球课哨声响起,当宁夏光伏板下的农田迎来丰收,这些看似微小的场景,恰是体育与文明对话的最美注脚——赛事的终点,从来应是民生进步的起点。