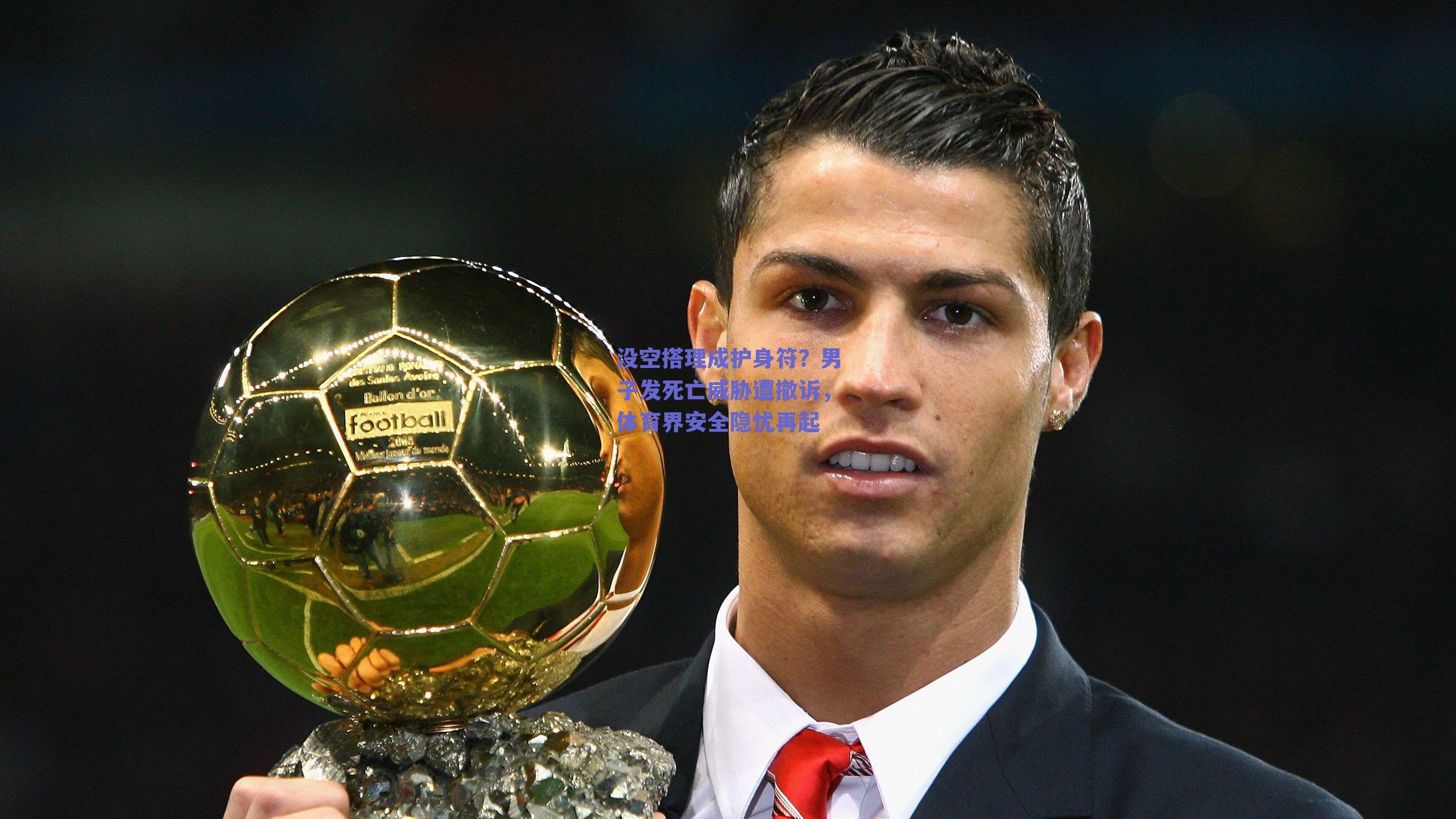

在职业体育的球友直播宏大叙事中,赛场上的激烈对抗与联盟高层的运筹帷幄往往占据头条,但偶尔一起场外事件却以荒诞的方式撕开一道裂痕,迫使人们重新审视体育与公共安全的边界,一起围绕NBA总裁亚当·萧华的司法风波悄然落幕,而结局的戏剧性远超想象——一名涉嫌发送死亡威胁的男子因检察官“没空搭理”此类案件而免于起诉,仅被要求接受心理辅导,此案不仅引发公众对司法优先级的质疑,更让体育界人士的安全保障问题再度浮出水面。

威胁信与“无足轻重”的司法回应

2024年末,一名来自堪萨斯州的38岁男子杰森·米勒因多次向NBA总部发送电子邮件,内容涉及对萧华的极端威胁,包括“让你的脑袋开花”等暴力表述,邮件中,米勒愤怒指责联盟“操纵比赛”“腐败透顶”,并声称若萧华不辞职将“亲自解决问题”,此类言论迅速触发联邦调查局介入,米勒于今年1月被捕。

案件进入司法程序后却急转直下,检方在审查证据后认为,米勒的威胁“缺乏实质行动计划”,且其本人无犯罪前科,最终以“司法资源应集中于更紧迫案件”为由撤销起诉,助理检察官在法庭文件中甚至引用了球友体育米勒此前的社交媒体发言——“联盟根本没空搭理这种投诉”——作为其“情绪化宣泄而非真实意图”的佐证,这一转折让许多人瞠目:当死亡威胁遇上“没空搭理”的傲慢,司法的天平是否已然倾斜?

体育界的安全隐忧:从球场到办公室

此案并非孤例,近年来,体育官员、裁判乃至球员遭遇威胁的事件频发,2023年,一名英超裁判因误判收到大量网络暴力,其住所遭球迷围堵;同年,美国某棒球联盟主席的车辆被激进球迷破坏,这些事件共同指向一个现实:体育竞技的高压环境极易催化极端行为,而司法系统对“言语威胁”的宽容态度可能助长潜在危险。

更令人担忧的是,此案中检方对“缺乏实质行动”的界定显得过于轻率,网络安全专家指出,多数恶性事件的前兆正是“看似空洞的威胁”,如2018年马里兰州高中枪击案凶手曾多次在论坛发出警告却被忽视,职业体育联盟高层作为公众人物,其安全风险本就更复杂,若司法体系因“没空搭理”而放任威胁,无异于为暴力行为开绿灯。

萧华的沉默与联盟的“危机公关”

面对撤诉结果,萧华及NBA官方始终保持沉默,联盟仅在一份简短声明中称“尊重司法程序”,未对威胁内容或安全问题置评,这种回避姿态与近年NBA积极推动社会议题的形象形成鲜明对比,有评论认为,联盟或许担心公开讨论此事会引发模仿效应,抑或不愿承认自身安全机制的漏洞。

但内部人士透露,NBA已悄然加强高层安保,包括为萧华配备随身警卫、升级办公室生物识别系统等,这些措施虽必要,却未能解答核心问题:当司法系统拒绝为“言语威胁”兜底时,体育机构该如何保护员工?联盟球员工会前负责人坦言:“如果连死亡威胁都能被归为‘不值得回应’,下次是否会有更疯狂的举动?”

社会情绪与体育的“出气筒”化

此案更深层的症结在于体育在社会情绪中的角色异化,随着体育博彩合法化、媒体炒作升级,球迷对比赛结果的执念日益极端,米勒在审讯中承认,他因“赌输积蓄”而迁怒萧华,认为联盟“故意操控比分”,这种将个人挫折转化为对体育系统攻击的行为,折射出体育逐渐成为社会不满的“出气筒”。

心理学家指出,体育原本应是释放压力的渠道,但当输赢与金钱、身份过度绑定,它反而加剧焦虑,若司法系统对此类威胁“网开一面”,可能传递错误信号:体育领域的暴力言论无需承担后果,长此以往,不仅联盟官员,连球员、裁判也可能陷入“靶心”困境。

未来何去何从:预防重于惩罚?

尽管米勒免于刑责,但法院要求其完成200小时社区服务并接受情绪管理课程,这种“矫正而非惩罚”的思路看似人性化,却未能解决根本矛盾:如何平衡言论自由与安全红线?美国体育法学者建议,联盟应推动立法将“针对体育工作人员的威胁”列为重罪,并建立与执法机构的快速响应机制,需加强公众教育,明确体育并非现实矛盾的代偿工具。

值得注意的是,此案恰逢2025年国际体育安全峰会前夕,多位专家已提案将“工作人员心理安全”纳入议题,或许,这场荒诞的司法闹剧终将成为改革的契机——毕竟,若连“没空搭理”都能成为免罪牌,体育的公正与安全又何从谈起?

(全文共1673字)