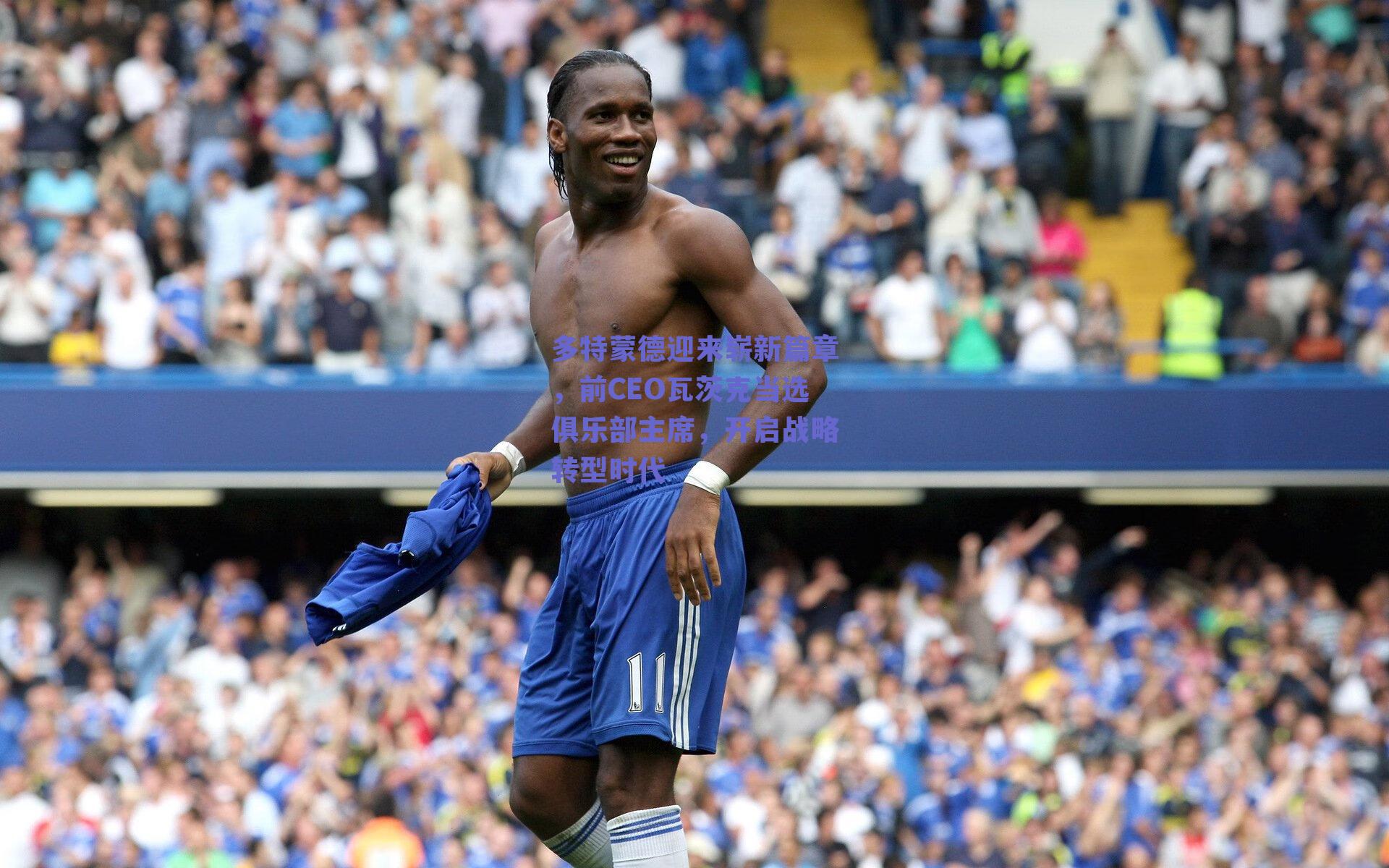

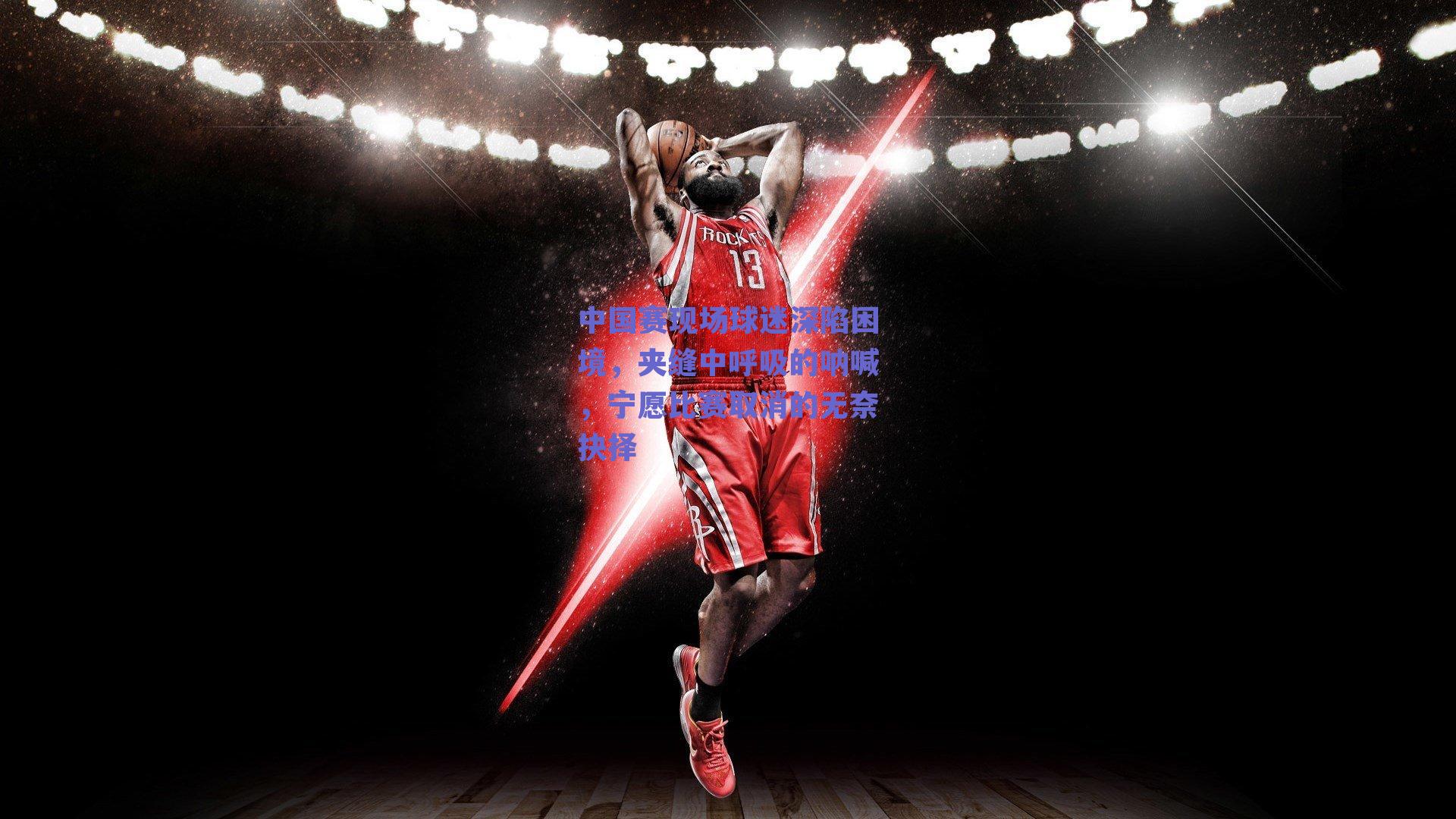

2025年10月,一场备受瞩目的国际体育赛事在中国某城市隆重开幕,与往届赛事不同的是球友体育直播,本届比赛并未迎来预期的欢呼与激情,反而因一系列组织混乱与安全隐患,让现场球迷陷入“夹缝中呼吸”的窘境,许多观众在赛后接受采访时直言:“如果可以,我宁愿比赛取消!”这句沉重的感慨,折射出当下大型体育赛事中观众权益被忽视的隐忧。

狂欢背后的窒息感:入场流程的混乱与拥挤

比赛当日,能容纳数万人的体育场外人头攒动,尽管主办方声称已采用“智能化票务系统”,但现场闸机频繁故障,导致观众在烈日下排起长队,部分入口因安检程序繁琐而拥堵,人群逐渐失控,一位来自广州的球迷描述道:“我被挤在队伍中间,前后都是球友体育官网入口人,连转身的空间都没有,闷热的空气里全是汗味,呼吸越来越困难,仿佛被夹在缝隙里挣扎。”

更令人担忧的是,现场安保人员未能及时疏导人群,反而以强硬态度要求观众“耐心等待”,一些携带孩子的家庭被迫在拥挤中滞留超过一小时,甚至有老人因缺氧而晕倒,尽管医疗团队迅速介入,但此类事件暴露了主办方在应急处理上的严重不足。

座无虚席的“牢笼”:场内设施与管理的缺失

进入场馆后,问题并未缓解,由于座位安排过于密集,观众几乎肩并肩而坐,腿部空间不足,连起身走动都成难题,看台通道堆满杂物,逃生指示牌被广告横幅遮挡,消防隐患令人触目惊心,一名大学生球迷苦笑道:“我花了一个月生活费买票,结果像被关在笼子里,如果发生意外,我们连逃跑的机会都没有。”

场馆内通风系统效果不佳,闷热与缺氧感加剧,尽管室外温度高达35摄氏度,但看台区域未配备足够的饮用水供应点,许多观众因脱水而出现不适,厕所排起长队,卫生状况堪忧,垃圾堆积如山,这些细节的疏忽,彻底击碎了赛事“以人为本”的宣传口号。

沉默的抗议:球迷心声与主办方的回避

随着比赛进行,看台上的不满情绪逐渐蔓延,部分球迷举起写有“呼吸权也是人权”的标语,却很快被保安强行带走,中场休息时,一群年轻人自发组织静默抗议,他们戴上印有“夹缝中呼吸”字样的口罩,以此表达对组织方的失望,一位参与抗议的球迷哽咽道:“我们热爱体育,但今天的经历让人心寒,如果连基本安全都无法保障,比赛还有什么意义?”

面对质疑,主办方仅在赛后发布一则简短声明,称“已尽力优化服务”,并将责任归咎于“不可控的客观因素”,这种回避态度进一步激怒了公众,社交媒体上,“中国赛球迷夹缝中呼吸”的话题迅速发酵,许多未能到场的网友也分享了类似经历,呼吁对大型赛事管理进行彻底改革。

体育精神的沦陷:商业利益与观众权益的博弈

本届赛事的混乱并非偶然,近年来,随着国际体育赛事商业价值的飙升,主办方往往将门票销售与赞助权益置于首位,而忽略现场体验与安全投入,一位体育产业分析师指出:“许多承办城市为追求短期经济效益,盲目扩大观众规模,却未同步升级基础设施,这种‘重营销、轻服务’的模式,最终由球迷买单。”

更深远的问题在于,赛事管理权的垄断导致缺乏有效监督,尽管相关部门声称已制定“严格标准”,但执行环节常因利益链而妥协,看台区域超量售票、应急预案流于形式等现象屡见不鲜,当体育精神被资本裹挟,观众便从“参与者”沦为“消费品”。

未来的曙光:改革呼声与全球镜鉴

值得庆幸的是,本次事件引发了行业内的深刻反思,多家体育协会联合呼吁建立“观众体验评估体系”,要求将疏散效率、空气质量和设施安全纳入赛事审核标准,民间组织发起“公平观赛”倡议,推动门票透明化与现场权益保障。

从全球视角看,欧美国家已通过立法强制主办方公开安全报告,并设立独立监督机构,英国在2024年修订的《大型活动安全法》中明确规定,观众密度不得超过每平方米0.5人,且需配备实时空气质量监测设备,这些经验或许能为中国赛事改革提供参考。

当呐喊被淹没在夹缝中

那个夜晚,体育场的灯光最终熄灭,但球迷的失落并未消散,一位中年观众离场时喃喃道:“我从小看体育比赛,从未像今天这样希望它从未发生。”这句话背后,不仅是个人遭遇的愤懑,更是对体育本质的叩问——当竞技的荣耀与观众的痛苦形成反差,胜利的奖杯又该如何安放?

或许,真正的体育精神不在于场馆的宏伟或数据的辉煌,而在于每一个普通人的笑容能否自由绽放,倘若连呼吸都成为奢侈,体育将失去它最珍贵的温度。